通知公告

门诊排班

意见箱

发布时间:08-06-2025 点击数: 480 次

供稿:普外二 温晓玲

很多外科手术后的病人都会提出疑问:为什么我已经可以下床走路了,还要做下肢动静脉血管彩超呢?

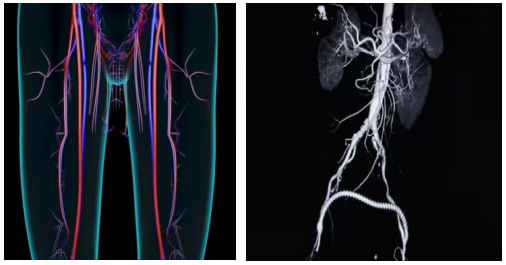

什么是下肢动静脉血管彩超:是在二维超声基础上,加入对血流信号处理的一种检查方法,具有无创、简便易行和重复性等优点,能判断下肢动静脉内是否存在血栓、狭窄以及病变的部位和性质。

血栓形成的病理学机制:

血液高凝状态:

1、手术创伤和麻醉会激活凝血系统,导致纤维蛋白原转化为纤维蛋白,血小板聚集性增强,血液黏稠度升高,形成Virchow三联征(血流淤滞、血管损伤、高凝状态)的核心病理基础。

2、静脉内皮损伤:

术中机械性操作(如骨科牵引)或化学刺激(如造影剂)可直接损伤静脉内膜,暴露内皮下胶原,触发凝血级联反应,促进血栓附着生长。

3、血流动力学改变:

术后卧床导致腓肠肌泵功能丧失,静脉回流减少,血流速度降至临界阈值(<0.1m/s)时,凝血因子局部浓度升高,形成血栓风险增加10-20倍。

术后下肢功能代偿机制:

1、肌肉泵作用代偿:术后患者即使能行走,下肢肌肉收缩可能因疼痛或制动而减弱,导致静脉回流依赖残余肌肉泵作用,但效率降低,易造成血液淤滞。

2、侧支循环开放:

部分患者通过开放侧支循环维持血供,掩盖动脉狭窄或静脉回流障碍,需彩超评估主干血管真实状态。

3、神经调节异常:术后交感神经兴奋性改变可能暂时掩盖缺血症状,但彩超可客观显示血管痉挛或血流动力学异常。

4、血液流速的改变:在手术过程中,由于麻醉刺激以及机体内环境的改变,容易导致血液处于高凝状态,尤其纤维蛋白原激活成纤维蛋白,从而形成血栓血栓。

5、血液动力学改变:术后患者需卧床休息,导下肢静脉血流减慢,也容易形成血栓,当血栓较小时,可能不会影响正常走路,

但血栓可通过活动从而出现脱落,最终引起人体肺栓塞。

行走能力与血运分离现象:

1、无症状性血栓:约30%深静脉血栓患者早期无肿胀或疼痛,因血栓未完全阻塞管腔或侧支代偿,行走能力保留但脱落风险仍存。

2、动脉狭窄隐匿进展:间歇性跛行患者休息时血供可满足基础代谢,短距离行走未达缺血阈值,彩超能检测血流速度下降或管腔狭窄≥50%的早期病变。

3、静脉瓣膜功能不全:行走时腓肠肌收缩可能暂时改善静脉回流,掩盖瓣膜反流,需彩超观察Valsalva动作下的反向血流信号。

潜在血栓形成风险点:

高凝状态的持续期:

1、术后3-5天纤维蛋白原峰值可达4-6g/L,彩超可发现血流云雾状改变或静脉瓣窦内"暴风雪征"等血栓前状态表现。

2、机械性压迫的风险:

骨盆手术或长期仰卧可能导致髂静脉受压(如May-Thurner综合征),彩超联合压迫试验可评估血管可塌陷性。

4、微血栓形成趋向:

尿病患者术后血小板聚集性增强,彩超可检测足背动脉或胫后动脉内血流频谱阻尼现象(如单相波改变)。

早期影像筛查的必要性

1、隐匿性血栓的识别:术后患者即使能自主行走,仍可能存在微小静脉血栓(直径<5mm),彩超可通过血流动力学评估发现静脉瓣膜功能异常、血流淤滞等早期血栓征象,避免漏诊率达30%以上。

2、肺栓塞风险预警:约60%的致死性肺栓塞源于下肢无症状血栓,彩超能检测肌间静脉丛等深部血栓,其敏感性达95%,为临床提供4-6小时黄金干预窗口期。

3、动脉病变的鉴别:彩超可同步评估动脉内膜厚度(正常<0.9mm)、斑块稳定性及ABI指数(踝肱指数),鉴别动脉硬化与血栓性病变,指导差异化治疗。

所以,虽然术后能走路,但还是应该重视下肢动静脉彩超的检查,及早发现病变,防患于未然。

部分图片来源于网络,如有侵权,请联系我们删除。

网址:http://www.zzrmyy120.com

版权所有 2016-2022 ALL RIGHT S RESEVERVED

网站建设:天健世纪

蜀ICP备12021863号-1

资中县人民医院

微信公众